Путь в себя. Сгенерировал А.В.Хархурин с помощью системы искусственного интеллекта DALL-E.

12 мая 2025

Креативный императив, или Почему человек занимается творчеством?

Креативность — путь самопознания

Углубляясь в тему творчества, нам приходится задавать большие и трудные вопросы. Один такой вопрос был о том, откуда берется креативность. А вот другой: почему человек занимается творчеством? Многие философы и психологи пытались дать на него ответ. Свой взгляд в новой колонке проекта «Одиссея креативности» предлагает художник и исследователь творческого мышления Анатолий Хархурин.

Анатолий Хархурин, доцент Департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ, директор Лаборатории языковых, межкультурных и творческих компетенций, руководитель проекта «Ключи к полилингвальному, межкультурному и творческому образованию» в Научном центре мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала»

Содержание:

Ответы на вопрос, почему мы занимаемся творчеством, — самые разные. Это и сублимация сексуальных влечений (вспоминаем работы основателя психоанализа Зигмунда Фрейда), и способ преодоления страдания (о чем писал философ Артур Шопенгауэр), и борьба с забвением (по мысли последователя Фрейда, психоаналитика Отто Ранка), и символическое бессмертие, и противостояние страху смерти (идея современного психотерапевта Ирвина Ялома).

Но из всей мириады объяснений мне ближе точка зрения тех, кто утверждал, что креативность — это путь самопознания. Я тоже считаю, что в процессе творческого акта человек познает самого себя, свое глубинное предназначение.

Обратимся к библейской книге «Бытие»: «Сотворим человека по образу нашему». Что имелось в виду под «образом»? Человек не может походить на Бога своим внешним видом, поскольку считается, что у последнего его нет. Человек не может походить на Бога разумом, чувством морали и свободой воли. О каком же «образе» идет речь?

Как мы обсуждали в предыдущей колонке, образ Бога может относиться не к нему самому (Богу непостижим), а, скорее, к процессу Творения. Физический мир создается по тем же принципам, что и духовные миры. Поступки человека повторяют божественные поступки. Творческий акт человека воспроизводит акт Творения. Иначе говоря, мы рождаемся с потребностью к творчеству, чтобы воссоздать этот акт.

Это такой юнгианский архетип — универсальный прообраз, присутствующий в коллективном бессознательном человечества, который проявляется в мифах, снах и культурных традициях, — архетип Креативности, присущее человеку первозданное ощущение акта творения (здесь и далее — со строчной буквы, поскольку речь идет о культурно-психологической парадигме).

Этот архетип формируется в трансцендентной сфере, в состоянии креативной способности, то есть трансцендентного переживания человеком акта творения. Человек ощущает этот первозданный акт и его связь с творческим процессом — и предвкушает удовольствие от творчества. Второе состояние трансцендентной сферы, креативное удовольствие, — это удовлетворение от творческого акта, в котором человек воспроизводит акт творения.

Эти два состояния формируют источник креативности в человеке.

С одной стороны, креативная способность связывает творческий акт с творением и придает трансцендентный смысл креативности. С другой, перспектива получения удовольствия от творческого акта придает смысл сложному творческому процессу, позволяющему реализовать творческие способности. Вместе эти состояния соединяют творческий акт с актом творения.

Другими словами, человек видит смысл в творчестве, поскольку оно соединяет его с источником творения.

Теперь этот потенциал должен быть реализован на сознательном уровне. Третье состояние трансцендентной сферы, креативная воля, – сила, которая ищет реализацию этого потенциала в сознательном опыте человека, побуждая его к творчеству. То есть, воля к творчеству инициирует творческий процесс.

Итак, мы определили креативный императив — необходимость творческого акта как способа воссоздания акта творения.

А в чем эта необходимость? Полагаю, что этот процесс связывает человека с Богом, тем самым утверждая преемственность человеческого и божественного. Человек подобен Богу по своей творческой функции.

Каким же образом божественное присутствие в материальном мире проявляется через человека? Это человеческая душа, говорят метафизические и религиозные учения. И именно божественное присутствие в человеке обеспечивает аутентичность творческого акта. Творчество дает человеку возможность познать в себе божественное начало и реализовать креативный архетип.

Критерий аутентичности постулирует, что творческий акт выражает внутреннюю сущность человека и соотносит его систему ценностей с окружающим миром. Другими словами, аутентичность связана с внутренним «я» человека.

Аутентичный творческий акт позволяет людям исследовать свою собственную природу и наполняет смыслом их существование.

Конфуцианский мастер Мэн-цзы утверждал: «Для меня нет большей радости, чем в результате самопознания понять, что я верен себе. <...> Чтобы полностью осознать свое сердце, человек должен понять свою природу». Понимание себя, в свою очередь, дает человеку знание высшей истины, высших принципов существования.

Например, в буддизме понятие «я» почти идентично понятию «вселенная». Буддийский монах Лу Хсуанг Шан говорил: «Мой разум — это точно вселенная, а вселенная — это именно мой разум». Приведенная выше цитата из Мэн-цзы продолжается так: «Человек, который познает свою природу, познает небеса». Иудейская традиция также проводит параллель между самостью и божественным.

Мы все едины: я — природа — трансцендентное начало. Подлинный творческий акт нужен для познания самости, через которое мы начинаем понимать вселенную. Это придает смысл нашему существованию.

Мой проект «EGOMANIA», который был выставлен на художественной выставке SIKKA Art Fair в Дубае (он есть на моем сайте), прекрасно иллюстрирует предыдущую мысль. Я сделал серию цианотипий (способ монохромной фотопечати), объединяющую фотографии с поэтическим текстом. Это очень личное исследование моих нарциссических тенденций. Тексты в проекте написаны от первого лица и сопровождаются фотографиями, обыгрывающими мой образ.

Я обнаружил, что корни нарциссической личности часто обнаруживаются в детстве, когда стремление заслужить родительскую любовь и одобрение формирует зависимость от внешней оценки. В результате возникает экзистенциальная пустота, заполняемая только реакциями окружающих.

В индивидуалистическом обществе, где ценятся уникальные достижения, нарциссическая личность все больше отдаляется от внутреннего «я», что может привести к нарциссическому расстройству. Эти выводы я сделал в результате саморефлексии во время создания поэтического текста (его русская версия опубликована в литературном журнале «Берлин. Берега», № 18 (1/2024), под псевдонимом Товий Хархур).

Иными словами, творчество — это исследование мира путем погружения в себя.

Таким образом, творческая практика становится методом самосозерцания, цель которого — поиск высшей истины. А значит, на первое место выходит творческий процесс, а не продукт креативной деятельности.

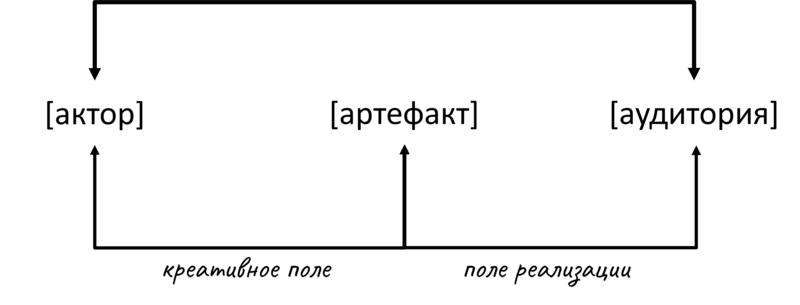

Представьте себе континуум, в начале которого находится актор (действующее лицо, субъект), в конце — аудитория, а посередине — артефакт.

Автор схемы – А.В.Хархурин.

Этот континуум представляет полный цикл — от зарождения идеи в сознании творческого человека до принятия его публикой.

Так вот, пространство между актором и артефактом — это поле творческого мышления, направленного на самопознание. А пространство между артефактом и аудиторией — это поле, обусловленное культурными, социальными, политическими и экономическими факторами. В нем реализуется уже готовый продукт, который приобретает некую рыночную стоимость.

По сути, здесь начинается новый процесс, в котором преобладают уже другие факторы: маркетинг, конъюнктура и т.д. Но они имеют мало общего с креативностью, так что это совсем отдельная история.

Зато тот вклад, который аутентичный творческий акт вносит в дух времени, напрямую связан с креативностью. Об этом — наша следующая колонка.

Редактировала Ольга Соболевская

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора

Также читайте:

В подписке — дайджест статей и видеолекций, анонсы мероприятий, данные исследований. Обещаем, что будем бережно относиться к вашему времени и присылать материалы раз в месяц.

Спасибо за подписку!

Что-то пошло не так!