Изображение создано при помощи модели Шедеврум

06 октября 2025

(Не)утраченное время: на что мы расходуем часы и минуты

Сколько времени занимают разные виды деятельности

Бюджет времени – распределение суточного фонда часов и минут по видам деятельности – обычно показывает картину жизни людей. Что забирает у нас основное время, кто такой истинно успешный человек, почему в сутках бывает 26 часов, чем бедны богатые люди и какие тенденции становятся очевидны, по свежему обследованию Росстата IQ Media рассказал Сергей Тер-Акопов, научный сотрудник Центра исследований благополучия и бюджетов времени населения НИУ ВШЭ.

Сергей Тер-Акопов

Старший преподаватель Института социальной политики НИУ ВШЭ, научный сотрудник Центра исследований благополучия и бюджетов времени населения НИУ ВШЭ

Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением – наиболее представительный мониторинг распределения суточного времени у россиян. В нем опрашиваются порядка 40 тысяч домашних хозяйств, участвуют свыше 100 тысяч респондентов. Данные собираются дневниковым методом: в течение двух дней – в будний и выходной – респондент заполняет дневник, указывая, чем он занимался на протяжении суток. Центр исследований благополучия и бюджетов времени населения НИУ ВШЭ дополняет эту базу данных собственными многочисленными исследованиями и данными. Об основных результатах обследований бюджета времени и рассказал Сергей Тер-Акопов.

Содержание:

– Сергей Александрович, каковы главные выводы обследования?

– С 2014 года было три волны обследования. В каждой из них наблюдалось серьезное гендерное разделение во временных затратах в работе по дому. Мужчины в целом больше занимаются оплачиваемым трудом. Если пересчитать по всему населению, то в среднем мужчины работают почти в полтора раза больше женщин с учетом разного уровня занятости (на 44% в среднем за неделю в 2024 году, на 45% – в 2019-м). По сравнению с 2019 годом – предыдущей волной обследования – количество времени, которое тратят и мужчины, и женщины на оплачиваемый труд, выросло, пусть и незначительно (на 4% у мужчин и на 6% у женщин). Но при этом сократилось время на неоплачиваемый домашний труд (работу по дому, семейные дела – уход за детьми и старшими родственниками), особенно у женщин (на 11% у женщин и на 5% у мужчин). Прежде всего это касается ухода за детьми и другими родственниками. У женщин временные затраты сократились на 35%, у мужчин – на 32%.

– Чем это можно объяснить?

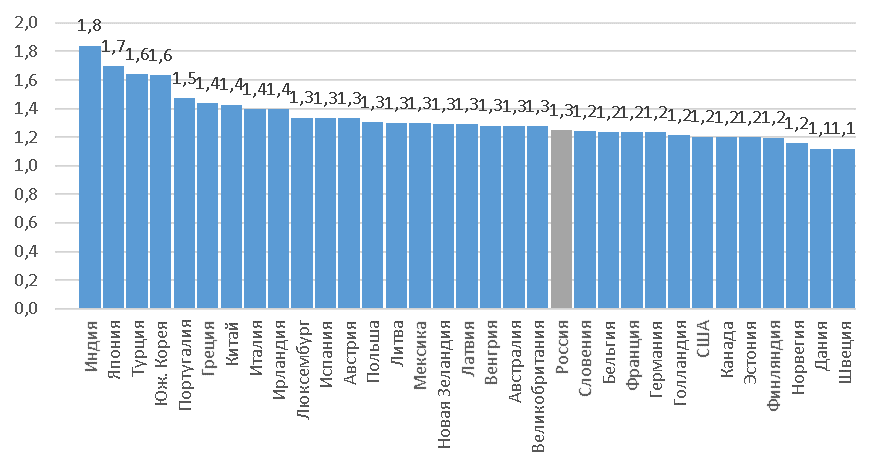

– За последние пять лет произошли серьезные изменения. На фоне пандемии коронавируса развились сервисы доставки, плюс в целом технологии быстро развиваются и становятся доступнее. Уборка квартиры, покупка продуктов и услуг, работа по дому упрощаются. Облегчение быта, в свою очередь, приводит к некоторому сокращению гендерного разрыва по неоплачиваемому домашнему труду. В целом мы знаем, что мужчины больше занимаются оплачиваемым трудом, а женщины – неоплачиваемым. И это наблюдается во всех странах мира. Причем у нас разрыв не такой значительный, как, например, в странах Южной Европы или в азиатских странах (рис.1).

Рисунок 1. Отношение объема временных затрат в работе по дому у женщин по сравнению с мужчинами.

Источник: ОЭСР (OECD Time Use Data).

Немонетарный труд женщин, по разным оценкам в разных странах, отвечает за 15–30 процентов ВВП – получается, неучтенного. Джозеф Стиглиц, Амартия Сен и Жан-Поль Фитусси в книге «Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не имеет смысла?» отмечают, что при оценке валового внутреннего продукта необходимо понимать, что есть неоплачиваемый труд, которым занимаются, в основном, женщины, и, если мы их всех выведем на рынок труда, все равно кто-то должен выполнять эту немонетарную работу. Если мысленно представить, что мы с соседями будем убираться друг у друга и взаимно оплачивать этот труд, то ВВП сильно возрастет. То же самое касается ухода за детьми.

И эта часть труда не учитывается в ВВП стран, хотя на самом деле она вносит в него большой вклад.

– За счет чего выросло время на оплачиваемую занятость – работу?

– Здесь две компоненты. Первая – уровень занятости. В России сейчас исторический минимум по безработице, то есть все, кто хочет и может, работают. Вторая компонента: растет доля населения, которая работает и готова работать ненормированный рабочий день, доля населения, которая предпочитает гибкий график и работу из дома. Когда человек работает ненормированно, он зачастую работает дольше по времени. Это началось с пандемии ковида, когда стали размываться границы рабочего и личного времени: человек находится дома, но он на протяжении всего рабочего дня выполняет рабочие задачи. К тому же с развитием технологий мы стали доступнее друг для друга и для работодателя: в любой момент нам может прилететь рабочая задача, которую надо выполнить.

Работа становится постоянным фоном нашей жизни, и это после пандемии ковида стало международным трендом.

– Каковы еще выводы исследования?

– Сократилось время, которое мы тратим на обучение. Это значит, что обучение (а в него вовлечены, в основном, дети) сокращается по продолжительности. Причем время, которое население тратит на учебу, сократилось более чем в 2 раза (на 130% у женщин и на 160% у мужчин). Потому что охват образованием у нас почти не меняется – он очень высокий вплоть до 19 лет. Население старше 25 лет занимается образованием в меньшей степени и оказывает мало влияния на средний показатель.

– А как же тренд – обучение в течение всей жизни? Мы ведь и правда постоянно приобретаем те или иные новые компетенции, учимся.

– К обучению в течение всей жизни все стремятся. Но на деле доля населения, которое этим занимается, – не такая высокая. Она действительно увеличивается, но все равно ее вклад в население, охваченное обучением, – незначительный. Людей, которые занимаются дополнительным образованием на рабочем месте или по собственному желанию, – небольшой процент. По данным обследования бюджетов времени, в 2019 году среди населения старше 30 лет тех, кто продолжает обучаться (в том числе, по программам дополнительного образования), – лишь 2,4%. В крупных городах ситуация – лучше, в них действуют разнообразные образовательные программы, которые направлены на взрослое население, но и эта доля не превышает 5%.

– Но ведь и дети сильно загружены учебой и дополнительным образованием. На это в день уходит довольно много времени.

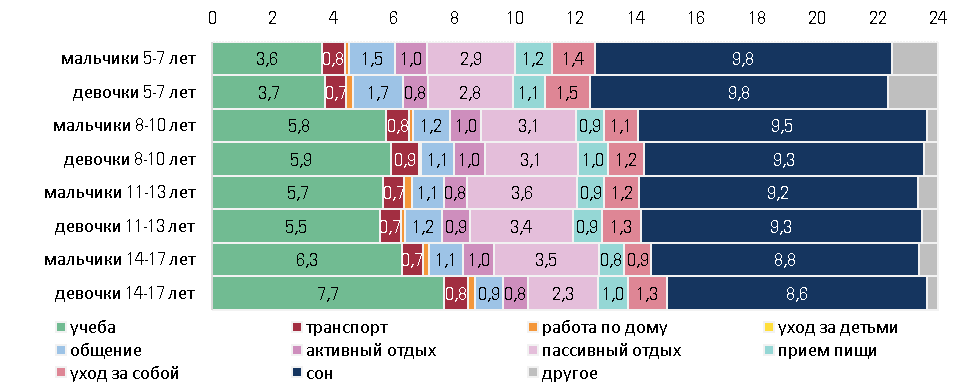

– В рамках НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» у нас был проект по детям. Он показал, что дети очень сильно загружены. Особенно это касается дошкольников. Раньше у них было больше детства – меньше учебы. А сейчас все ходят на какие-то курсы раннего развития, готовятся к школе. Родители вместе с детьми тоже учатся по второму кругу. Пика это достигает, когда начинаются ОГЭ и ЕГЭ. Там нагрузка на подростков возрастает, особенно у девочек 14-17 лет. У них временные затраты на учебу достигают 7,7 часов в сутки (рис. 2). Если учитывать занятия на выходных, то на учебу они тратят более 42 часов в неделю.

.

Рисунок 2. Структура бюджетов времени девочек и мальчиков 5-17 лет по возрастным группам.

Источник: Научный проект НЦМУ ЦМИЧП «Анализ структуры бюджетов времени в контексте оценки благополучия населения»

– А среди пожилых людей какая картина с обучением и переобучением? Исследования показывают, что все больше людей серебряного возраста вовлечены в дополнительное образование.

– У нас пенсионеров – порядка трети населения, и среди них, особенно в больших городах, таких, как Москва, растет доля вовлеченных в переобучение. Во многом это и феномен больших программ (типа «Московского долголетия»), которые доносятся до населения и в которых люди с удовольствием участвуют

– Раньше существовал стереотип, что самые успешные, состоятельные люди – еще и самые занятые. Все время у них расписано. Какие данные дает на этот счет обследование?

– По этим данным мы такие выводы сделать не можем, так как микроданные обследования еще не опубликованы. Пока на сайте Росстата доступны только статистические таблицы, в которых нет разреза по уровню доходов населения.

Когда мы говорим о продолжительности рабочего дня в разных доходных группах, мы видим, что на самом деле длительность рабочего дня у представителей разных доходных групп приблизительно одинаковая и статистически особо не различается.

Но при этом доля занятых, работающих более 9 часов в будний день, максимальна среди населения с низкими доходами (до 20 тысяч на душу) и с высокими (более 100 тысяч на душу). В этих доходных группах каждый 5-ый работает более 9 часов в будний день.

Далее остается какое-то количество свободного времени, на досуг. И структура досуга у этих двух групп принципиально различается. У низкооплачиваемых занятых – досуг максимально пассивный. Там доля просмотра телевизора, времени, проведенного в соцсетях, – гораздо выше. Так, например, население с низкими доходами 56% досуга проводит за просмотром телевизора, а среди населения с высокими доходами эта доля составляет всего 33%. У богатого населения, наоборот, досуг более разнообразен и включает больше культурных мероприятий, спорта и пр. При этом состоятельные люди зачастую жертвуют общением с близкими, родными и друзьями. А у низкооплачиваемого или сельского населения это общение еще сохраняется.

– Какие еще эффекты видны по обследованию?

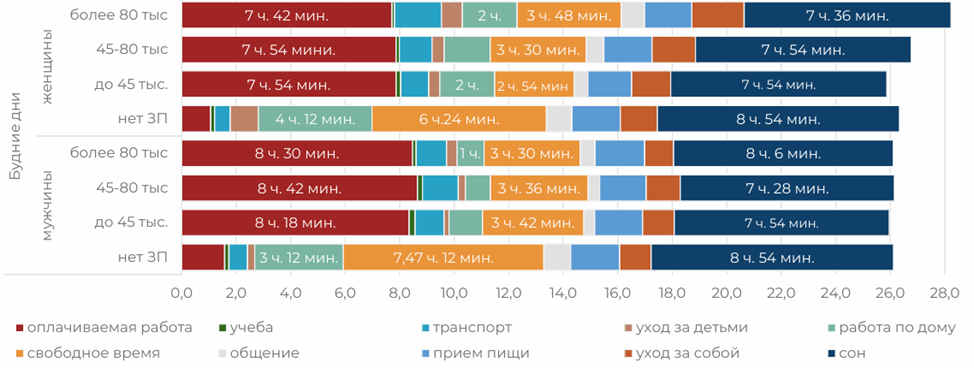

– Есть эффект мультизадачности – параллельных видов деятельности. Если разложить разные виды деятельности респондентов в одну прямую, то в сутках у нас получится примерно 26 часов (у респондентов в среднем). И это почти без учета общения в социальных сетях и времени в гаджетах, которые очень плохо ловятся с помощью дневниковых обследований. А у богатого населения, особенно занятых высокооплачиваемых женщин, в сутках – 28 часов (рис. 3). Так что экономия времени часто связана с тем, что мы больше разных дел можем сделать параллельно за один промежуток времени.

Рисунок 3. Структура бюджетов времени мужчин и женщин по уровню заработной платы.

Источник: Обследование Экономическое поведение домашних хозяйств

– При этом деятельность более прерывистая, менее монотонная – за счет быстрого переключения между задачами.

– Да. То есть, пока человек ест, он одновременно смотрит телевизор, делает покупки на маркетплейсах и пр. И при этом, если это женщина, она еще занимается детьми, делает с ними уроки. Деятельность становится более сжатой, более прерывистой, и ощутимо увеличивается вклад параллельных видов деятельности. При этом, так как женщины более чем вдвое больше занимаются домашними делами, которые также часто имеют параллельный характер, у них мультизадачность развита сильнее, чем у мужчин.

– Обследование показывает, что подросло время на волонтерство, помощь другим людям.

– В абсолютных величинах изменения небольшие. С другой стороны, наблюдается рост волонтерской деятельности и сознательности общества, – причем почти во всех группах и во всех типах населенных пунктов. При этом классическое волонтерство больше популярно в городах, а добровольчество – в сельской местности, поскольку там социальные связи сильнее. Вообще к этому виду деятельности относится, в том числе, помощь соседям, общественно-полезные занятия – например, уборка придомовых территорий. Она, кстати, наиболее популярна на селе. Но здесь лучше смотреть не на количество часов, которое население тратит на волонтерскую или добровольческую деятельность, лучше смотреть на то, как часто люди этой деятельностью занимаются.

Редкие виды деятельности плохо ловятся дневниковыми обследованиями бюджетов времени. Например, культурные мероприятия – походы в театр, музей и пр. Люди занимаются этим не каждый день и даже не каждую неделю. В те дни, когда респондент заполняет дневник, могут не попасть виды деятельности, которые он выполнял на прошлой неделе. За счет закона больших чисел можно приблизительно сказать, сколько люди занимаются такими видами деятельности, но все-таки правильнее всего задавать прямой вопрос: «Как часто вы занимаетесь волонтерской деятельностью, помогаете соседям безвозмездно?».

В нашем обследовании мы смотрели, кто чаще занимается волонтерской деятельностью. И налицо – позитивный тренд: волонтерство в России развивается и растет.

– Сколько часов люди тратят на саморазвитие? Это комплексный параметр, и туда, наверное, входят разные виды деятельности?

– Это действительно комплексный параметр: в него входит не только обучение, но и развитие в культурном плане (те же походы в театр). Скажем, есть активный отдых – культурные мероприятия, занятия спортом и пр., а есть пассивный отдых. И человек выбирает, как он проведет свободное время. Здесь различия в выборе особенно заметны на детях. В более обеспеченных семьях и семьях, в которых у родителей есть высшее образование, дети занимаются развивающим досугом значительно больше времени. Это время, затрачиваемое на культурное развитие, спорт и разнообразные хобби. А дети, которые растут в менее обеспеченных семьях и в семьях без высшего образования, наоборот, предоставлены сами себе и больше времени проводят перед телевизором.

Эта тенденция наблюдается во многих странах. И начиная с 1960-х годов во всех странах, которые занимаются сбором данных по бюджету времени, заметен рост участия родителей в жизни детей. Это уход и забота о детях, игры, обучение. При этом растет разрыв между семьями с высшим и без высшего образования. Родители с вузовским образованием инвестируют больше сил и средств в своих детей.

– Поговорим подробнее про время на общение, социальные связи.

– Сейчас мы видим, что общение у нас тоже немного растет – онлайн и офлайн (по данным Росстата мы не можем разделять).

В среднем по сравнению с 2019 годом люди стали на 10% больше общаться.

Заметно, что общение онлайн занимает все больше места в жизни населения, особенно после пандемии и с ростом технологий: можно с родными часто созваниваться, и есть эффект присутствия. В начале 2000-х человек в среднем проводил в интернете 6 минут в день, а сейчас – более 4 с половиной часов, по данным Медиаскопа. Очевидно, что часть этого времени уходит и на рабочие задачи. Здесь подразумеваются разные ресурсы: соцсети, мессенджеры и пр. Так что онлайн-общение входит в нашу жизнь особенно ощутимо, и прежде всего это касается молодежи. Хотя на самом деле сейчас уже половина людей старше 80 лет тоже имеют гаджеты и умеют с ними обращаться. В нашем исследовании о пользе гаджетов люди говорят, что основная их польза для старшего поколения – это возможность оставаться на связи.

– Общение с коллегами – это именно общение или часть работы?

– Мы с вами общаемся – по работе. На самом деле, когда респондент заполняет дневник, он своими словами пишет, чем занимался. А потом работники Росстата кодируют каждую анкету в зависимости от того, под какую категорию это подпадает. Если это общение в рамках рабочих задач – это работа. Если это перерыв в работе на общение, он кодируется как общение.

– Что с количеством времени на уход за собой? Что происходит со сном?

– Женщины стали на 34 мин меньше в день заниматься неоплачиваемым трудом. При этом на 17 минут увеличилось время, которое они тратят на уход за собой. То есть нагрузка на человека сокращается за счет того, что у нас упрощается ведение быта, и это время перераспределяется на досуг у женщин и на уход за собой. А у мужчин, в основном, – на уход за собой.

Уход за собой – это не только личная гигиена, он имеет широкий характер: туда входит и забота о здоровье, в том числе, психологическом, и уход за собой, включая косметологические процедуры дома и в салонах красоты. Можно также отметить, что увеличилось время на сон. В среднем россияне стали спать на почти 20 минут больше. Женщины – на 24 минуты, а мужчины – всего на 13.

– Социологи отмечают, что у нас сильно психологизированное общество. Люди стали активнее обращаться к психологам. Что говорят данные? Как люди ухаживают за психологическим здоровьем?

– Это работа с собой – например, медитация, но также и обращение к психологам. Мы видим, что это направление перестало быть табуированным. Но опять-таки все берет начало в больших городах и потихоньку расходится на периферию. На мужчинах это тоже видно, причем именно в больших городах: мужчины и обеспеченные люди обращаются за психологической помощью чаще, чем раньше (хотя мужчины до сих пор не догнали в этом женщин). И это в какой-то степени становится нормой.

– Какова ситуация с чтением (читают ли или прослушивают аудиоверсии книг) и просмотром телевизора?

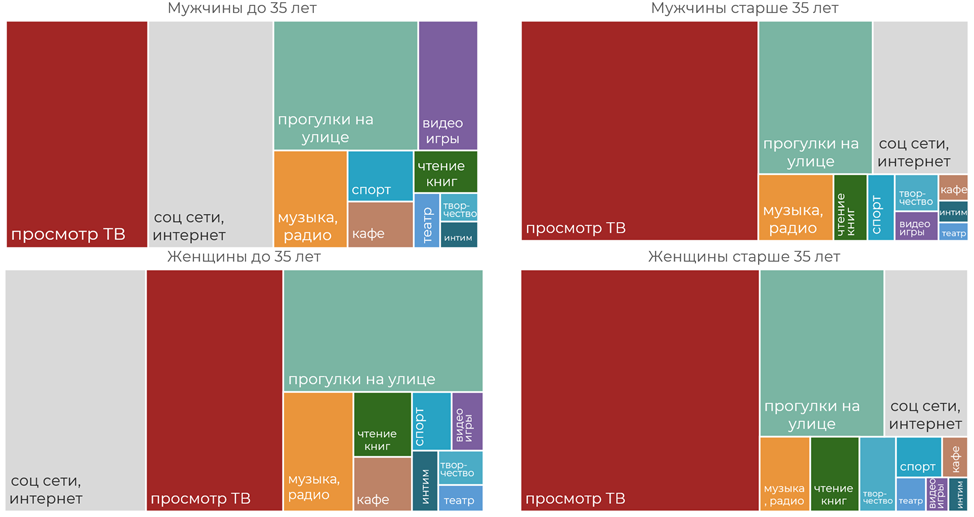

– Посмотрим структуру свободного времени: как она различается в разных возрастных группах. Среди молодежи на первый план выходит свободное время, проведенное онлайн. А у населения старших возрастов – телевизор. Существует миф, что молодежь уже не смотрит его. Это не так. Шоу в интернете (на VK Видео или Rutube) – приблизительно то же самое, что и телевидение. И даже если мы говорим исключительно про телевизор в классическом понимании, то все равно он занимает в досуге молодежи лидирующие позиции (рис 4). (Первое и второе место в разных возрастных группах). Первое место занимает онлайн только у женщин в возрасте 18-24 года. А у остальных – телевизор. Что касается чтения, то оно более популярно в старших возрастах. А видеоигры – в молодых возрастах. С чтением еще можно отметить, что происходит замещение классических книг аудиокнигами. Во-вторых, чтение замещается другими формами досуга.

Рисунок 4. Структура досуга мужчин и женщин младше и старше 35 лет.

Источник: Обследование Экономическое поведение домашних хозяйств

– Что известно об удовлетворенности распределением времени?

– Наш Центр проводит обследование, в том числе, удовлетворенности жизнью и своим временем. Это обследование дополняет обследование Росстата. С удовлетворенностью временем такая картина: как бы ни проводил человек свое время, он более-менее привык, адаптировался к сложившемуся укладу. Он на протяжении длительного времени живет по приблизительно одному и тому же расписанию, поэтому удовлетворенность временем приблизительно одинаковая. Удовлетворенность жизнью, скорее, зависит от каких-то других характеристик. Это уже вопрос субъективного благополучия в широком смысле – когнитивного, эмоционального и пр. Это комплексное понятие, которое включает компоненту бюджетов времени. Во многих европейских индексах, измеряющих благополучие населения, есть компонента бюджетов времени, которая обычно оценивает людей, у которых серьезные переработки, либо людей, депривированнных чем-либо (общением, сном и пр.). Им чего-то не хватает, и они это осознают. Так что можно еще выделить депривацию (обделенность) временем, когда человек лишен возможности структурировать свое время так, как он хочет, – например, проводить время с близкими или заниматься своим здоровьем.

– Это тот самый феномен бедности временем?

– Да, феномен «Money rich, time poor». Люди, которые могут себе позволить купить все, что угодно, не могут позволить себе этим пользоваться, – у них просто нет на это времени. Они могли бы ежедневно ходить в рестораны, театры, музеи (финансы позволяют), но времени у них на это нет. Более того, у них нет времени даже на общение с родными. Богатые люди в целом депривированы общением. Они говорят, что хотели бы больше общаться со своими детьми, особенно мужчины, но времени у них на это не хватает. То же самое касается общения с супругой, родителями. Time poverty на самом деле выделяется как новый вид бедности. Причем наиболее бедны временем самые богатые и самые бедные люди.

Сейчас проявляется новая тенденция: если человек хорошо зарабатывает, и у него еще остается свободное время, – то это предмет гордости, показатель успешности в более широком смысле.

Раньше было модно демонстрировать, что человек полностью занят профессиональной деятельностью, и у него нет времени ни на что. А сейчас возможность отдыхать, спать, проводить время с родными и посещать культурные мероприятия стала новым показателем успешного человека.

В подписке — дайджест статей и видеолекций, анонсы мероприятий, данные исследований. Обещаем, что будем бережно относиться к вашему времени и присылать материалы раз в месяц.

Спасибо за подписку!

Что-то пошло не так!