Изображение создано при помощи модели Шедеврум

12 ноября 2025

Познать будущее — одно из основных стремлений человечества на протяжении всей его истории. Чем более развитой становилась цивилизация, тем более научным — подход к прогнозам. Как возникло желание изучать грядущее и чем занимается современная «наука о будущем» в ходе открытой лекции рассказал партнер консалтингового агентства Горизонт и приглашенный преподаватель Международной лаборатории прикладного сетевого анализа ANR-Lab, кандидат социологических наук Станислав Моисеев.

«Человек есть прежде всего то, что устремляется к будущему и сознательно проецирует себя в будущее», — писал в одной из своих работ французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр (Sartre, 1970).

На протяжении своей истории человечество использовало самые разные методы, чтобы узнать о грядущих событиях и явлениях. Модели предсказания будущего менялись в зависимости от преобладающей системы познания на том или ином историческом этапе.

В Древнем мире, например, в представлении людей течение истории управлялось потусторонними силами. Знание о будущем считалось сакральной тайной, доступной только избранным. К ней эти самые избранные — представители отдельной элиты — могли получить доступ с помощью мистических обрядов или наблюдений за миром. К примеру, оракулы и предсказатели могли следить за звёздами. Другой вариант — интуиция, анализ поведения птиц, расположения внутренних органов принесенных в жертву животных, и т.п. Иными словами, дивинация.

Дивинация (от лат. divinatio — предсказание) — искусство или дар гадания, основанные на представлении о том, что будущее можно предсказать на основе индукции (наблюдения за полетом птиц, признаками погоды, положением внутренностей у принесенных в жертву животных и пр.) или интуиции (экстаз, сон).

В античные времена эти дивинации были подробно описаны в сочинении Цицерона «De divinatione».

По мере прогресса суждения о будущем теряли мистический характер: постепенно они стали основываться на научном познании.

К астрономии в Средние века начали относиться как к точной дисциплине, хотя ученые составляли астрологические прогнозы для королевского двора и ставили себе целью узнать подробности божественного плана. В эпоху Ренессанса человечество стало активно представлять будущее, создавая проекты идеальных обществ, где в основе — рациональный подход и опора на разум.

Одними из самых известных ранних теоретиков утопического будущего стали:

В дальнейшем и методы предсказаний становились более научными. В конце XIX — первой половине XX века будущее превратилось в объект различных исследований и проектирования на уровне отдельных государств.

Подход снова поменялся после Второй Мировой войны. Будущее стало ассоциироваться с рисками, вызовами и непредсказуемостью.

В соответствии с запросами времени, зарубежная и советская школы футурологии и научной прогностики развивались, предлагая свои взгляды на предполагаемое развитие мира. В то время было создано много значимых проектов и исследований, таких как:

Во всем мире интерес к тому, как подготовиться к будущему был крайне высок.

Источник: презентация Станислава Моисеева

«Золотой век» футурологии во второй половине XX века проложил дорогу современному подходу. Он основан на нелинейности будущего и вместо единого видения предлагает несколько возможных сценариев развития мира и различных процессов. Эта нелинейность сочетается с междисциплинарностью, игровыми и симуляционными моделями, верой в большие данные и вовлечением широкого числа людей в процесс прогнозирования.

Нормативные сценарии развития и фокус на экзистенциальные угрозы также являются определяющими характеристиками современной футурологии, подчеркивает Станислав Моисеев.

Концепцию будущего можно понимать с нескольких точек зрения.

С философской — это то, что дает человеку смысл для действий и ориентир движения в настоящем.

С научной — это часть пространственно-временного континуума и «необратимое движение состояния системы».

С футурологической — совокупность различных сценариев развития событий.

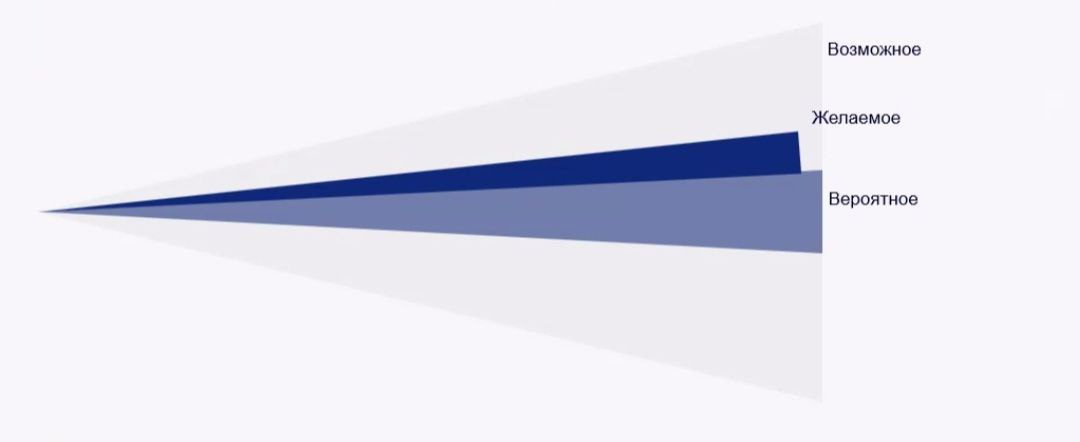

Согласно формулировкам, предлагаемым в современных в работах по исследованию будущего, его можно рассматривать как множество альтернативных траекторий, различающихся вероятностью осуществления и нормативной (или желательной) ценностью (см. Bell 2015; Hancock & Bezold 1994; Voros 2001).

Структура будущего состоит из трех частей, в зависимости от их возможности произойти и нормативной ценности (от возможного — к вероятному и желаемому).

Источник: слайд из презентации Станислава Моисеева

К каждому из трех аспектов применяют свой метод исследования. С некоторым упрощением можно сказать что, для анализа «возможного» используют анализ трендов. «Вероятное» — ищут при помощи прогноза, а «желаемое» — путем форсайта. Это позволяет лучше понять различные аспекты будущего.

Автор: Ярослав Скупов, исследователь Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ

В подписке — дайджест статей и видеолекций, анонсы мероприятий, данные исследований. Обещаем, что будем бережно относиться к вашему времени и присылать материалы раз в месяц.

Спасибо за подписку!

Что-то пошло не так!