Снижение рождаемости в бедных странах притормозит изменения климата

Игорь Макаров в докладе «Связь глобальных демографических и экологических проблем: методологические аспекты», представленном на конференции «Демографическая история и демографическая теория», состоявшейся в НИУ ВШЭ, оценил влияние различных факторов – экономических, демографических и технологических – на эмиссию парниковых газов на ближайшие пятнадцать лет. Демографический фактор, например, может действовать так: переход от среднего уровня рождаемости (medium fertility) в развивающихся странах к низкому уровню рождаемости (low fertility; уровни определены в демографических прогнозах ООН – World Population Prospects, The 2012 Revision) позволит к 2030 году «стереть с карты выбросов долю, примерно равную выбросам России». Речь идет прежде всего о демографии стран Африки южнее Сахары, Бангладеш, Пакистане, пояснил Макаров.

Согласно расчетам эксперта, к 2030 году выбросы CO2 в мире могут вырасти на 7,9 млрд тонн в год по сравнению с 2010 годом. Здесь учтен ряд составляющих: так, вклад роста населения в эту величину оценивается в 3,8 млрд тонн углекислого газа в год, а вклад роста ВВП на душу населения – в 43 млрд тонн в год. Однако из суммы двух этих вкладов, демографического и экономического, которая составляет 46,8 млрд тонн, нужно вычесть вклад развития технологий (их «очистки»). Это 38,9 млрд тонн CO2 в год, которые «экономятся» благодаря снижению углеродоемкости ВВП на 50% равномерно по всем странам к 2030 году. В расчетах по странам учтены оценки статистической службы США по ВВП на душу населения (ERS International Macroeconomic Data Set), которые, возможно, сделаны с некоторым «запасом».

В работе принято за данность, что изменения климата вызваны, главным образом, выбросами парниковых газов, прежде всего углекислого газа – CO2 (вероятность этой зависимости оценивается экспертами ООН более чем в 95%).

Рост населения влияет на выбросы парниковых газов

«Математика» выбросов исходит из следующей базовой модели: ![]()

При этом E – выбросы парниковых газов, P – население, Y – ВВП; ![]() - ВВП на душу населения, а

- ВВП на душу населения, а ![]() - углеродоемкость ВВП.

- углеродоемкость ВВП.

Эта модель – производная от более общей модели IPAT:

![]() , где I – воздействие (impact), P – население (population), A – богатство (affluence) и T – технологии (technology).

, где I – воздействие (impact), P – население (population), A – богатство (affluence) и T – технологии (technology).

В эту базовую формулу при необходимости можно вставить и другие переменные: потребительское поведение (consumption), показатель урбанизации (urbanization), промышленность (industry), поведенческие установки (behaviour) и пр. Имеет смысл также учитывать возрастную структуру населения и средний размер домохозяйств.

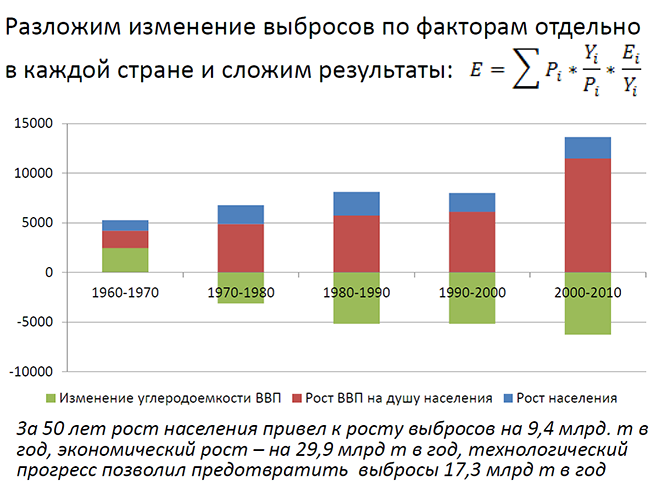

Предложенная выше модель позволила исследователю оценить вклад различных факторов в прирост выбросов CO2 за пятьдесят лет – с 1960 по 2010 годы – для каждой страны. Сумма полученных вкладов помогла обрисовать общемировую картину эмиссии парниковых газов (рис.1), а также спрогнозировать ситуацию до 2030 года. Модель показала, что рост населения служит важным фактором увеличения выбросов: за полвека он привел к росту эмиссии CO2 на 9,4 млрд тонн в год. «Это существенная величина, которая несколько меньше, чем годовые выбросы Китая, но более чем впятеро больше, чем выбросы России», – прокомментировал эксперт.

Рисунок 1.

Источник: доклад И.Макарова.

Демография как инструмент климатической политики

Сегодня существует серьезная диспропорция между странами: в бедных странах наблюдается высокий рост населения, но низкие выбросы CO2, в развитых странах – все наоборот: большого роста населения нет, зато выбросы достаточно значительны. Тем самым, в контексте борьбы с изменениями климата для бедных стран пока не актуально уменьшение эмиссии парниковых газов как таковое. Однако меры по планированию семьи, результатом которых станет снижение рождаемости, позволят существенно сократить выбросы в будущем, когда эти страны станут богаче.

Иными словами, демографическая политика в бедных странах может стать их вкладом в смягчение парникового эффекта в рамках нового климатического соглашения, отметил Игорь Макаров.

Это особенно значимо в связи с тем, что бедные страны оказались в двойственной ситуации, продолжает эксперт. С одной стороны, обсуждается их вклад в уменьшение выбросов углекислого газа. С другой стороны, эта группа стран будет претендовать на получение «климатической помощи» в размере 100 млрд долларов в год к 2020 году.

Ясно, что в таких обстоятельствах вопрос посильного участия в борьбе с изменениями климата становится особенно острым. Он актуален прежде всего для стран с высокими темпами демографического роста, где в ближайшие годы ожидается увеличение ВВП и выбросов на душу населения, – это ведущие страны Африки к югу от Сахары, Бангладеш, Пакистан и др. Если рождаемость в них несколько снизится (то есть реализуется сценарий lowfertility, в соответствии с расчетами ООН), то мировые выбросы диоксида углерода могут быть снижены на 1,6 млрд тонн в год.

Новое соглашение по климату будет более универсальным

Предполагается, что климатическое соглашение ООН, подписание которого намечено на декабрь, будет более всеохватным, чем предшествовавший ему Киотский протокол, принятый в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 1992 года.

Заложенный в этой конвенции принцип общей, но дифференцированной ответственности на сегодня уже устарел, пояснил докладчик. Суть этой установки была в том, что обязательства по снижению выбросов несли лишь развитые страны и страны с переходной экономикой, поскольку именно они были главными эмитентами парниковых газов. При этом среди развитых экономик две весьма значимые – США и Канада – «миновали» протокол: в США его так и не ратифицировали, а Канада вышла из него в декабре 2011 года.

Однако с тех пор мир сильно изменился. Так, Китай совершил «прыжок» в экономике и стал крупнейшим эмитентом парникового газа, далеко обогнав США, а Индия обошла Россию. Этим и объясняется необходимость нового соглашения, в котором развивающиеся страны, наравне с развитыми, заявляют о своих вкладах (INDC – intendednationallydeterminedcontributions; при этом они, скорее всего, не будут иметь юридически обязывающего характера), отметил эксперт.

Сверхзадачу же нового климатического документа можно сформулировать так: он должен «установить новые правила игры, согласно которым любая деятельность государств и корпораций рассматривается, в том числе, с климатических позиций», резюмировал Игорь Макаров.

См. также:

Экономия поддерживает экологиюОриентация на «зеленый рост» повысит конкурентоспособность России

Экономика Китая зависит от его демографии

Население мира будет расти, стареть, дольше жить и меньше мигрировать